글로벌 경기 둔화와 금리 인상에 ‘살까, 말까’를 고민하며 눈치게임만 하던 국내 기업들과 사모펀드(PEF)운용사들이 작년 말부터 인수·합병(M&A)에 시동을 걸고 있다. 작년 한해 전세계가 긴축기조로 돌아서며 기업들 몸값도 떨어졌으나 파는 쪽의 눈높이는 여전히 높았던 탓에 좀처럼 M&A가 성사되지 않았다. 하지만 고금리 시대에 점차 적응하면서 기업 몸값을 두고 매수측과 매도측의 의견차이가 좁혀지자 곳간에 여유자금이 넉넉한 곳들이 본격 ‘줍줍’에 나선 것이다.

자금력을 갖춘 일부 대기업은 밸류에이션(기업가치)이 떨어진 현 시기를 사업재편 및 신사업 진출의 기회로 삼는 한편, 드라이파우더(미소진자금)가 넉넉한 사모펀드들은 성장성이 뚜렷한 기업의 투자 기회를 엿보고 있다는 설명이 이어진다.

|

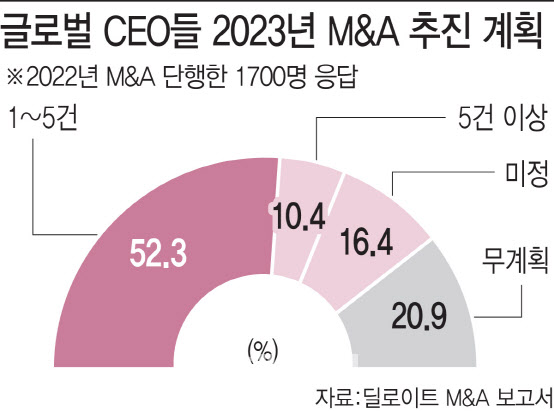

지난해 연말쯤 공개된 딜로이트의 M&A 보고서도 이러한 주장을 뒷받침한다. 약 1700명 이상의 최고투자책임자(CIO) 등을 대상으로 한 설문에서 응답자의 63%는 2023년을 M&A 적기로 꼽았다. 특히 응답자의 10%는 올해 안으로 5건 이상의 M&A를 진행하며 성장 동력을 마련하겠다고 답하기도 했다. 외부 혁신 기술과 핵심 인력을 끌어들여 경쟁 우위를 점하고, 성장을 가속화하는데 M&A만 한 것이 없다고 본 것이다.

여기엔 기업 몸값에 대한 입장차가 좁혀진 것도 한몫 했다. 메디트의 경우 당초 GS-칼라일그룹 컨소시엄이 3조원 초반 대에 인수기로 했다가 무산된 후 2조4000억원에 MBK 품에 안겼다.

투자은행(IB) 업계 한 관계자는 “금리 인상과 시장 불확실성 여파로 지난해에는 큰 딜을 하기가 어려웠다”며 “기업들의 몸값이 내려간 가운데 셀사이드(sell side)의 눈높이도 과거 대비 낮아진 상태이기 때문에 많은 사모펀드운용사들이 ‘본격적 M&A’를 투자 전략으로 내세우고 광폭 행보를 보일 것으로 보인다”고 말했다.

![[포토]'모두발언하는 박찬대 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011600463t.jpg)

![[포토] 금융통화위원회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011600455t.jpg)

![[포토]'모두발언하는 권성동 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011600443t.jpg)

![[포토]권영세 '이재명 대표, 이제 흡족하십니까?'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011600419t.jpg)

![[포토] 조사 마친 윤석열 대통령](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501678t.jpg)

![[포토] 코스피, 코스닥 내림세...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501243t.jpg)

![[포토]'내란 우두머리 피의자' 윤석열 대통령 공수처로 이동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501058t.jpg)

![[포토] 네스프레소 2025 캠페인 론칭 토크쇼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501014t.jpg)

![[포토] '와일드무어' 미디어 행사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501005t.jpg)

![[포토]공수처 차고로 들어가는 윤 대통령 차량](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500861t.jpg)

![[포토]박현경,백여 명의 팬들과 즐거운 출정식 개최](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011200149h.jpg)