조승희 아바타테라퓨틱스 대표는 23일 이데일리와 만나 “AAV는 현재 쓰는 일반 아데노바이러스(AV) 등에 비해 비교적 안전하며, 타깃(표적) 전달 능력이 좋다”며 이같이 말했다.

|

실제로 최근까지 미국이나 유럽에서 출시된 다수의 희귀질환 치료 목적의 유전자 치료제는 모두 AAV를 전달체로 활용했다. 일례로 최초의 유전자 치료제로 유명한 스위스 노바티스의 척수성 근위축증(SMA) 치료제 ‘졸겐스마’(성분명 오나셈노진 아베라프로벡)는 AAV9를 전달체로 사용했다. 지난해 7월 유럽에서 승인된 미국 PTC 테라퓨티스의 ‘방향족 L-아미노탈탄산효소 결핍증’(AADC) 치료제 ‘업스타자’(성분명 엘라도카진 엑수파르보벡)는 AAV2를 활용해 개발된 것으로 알려졌다.

조 대표는 “번호로 구분된 AAV의 여러 아종은 생체 내에서 물리화학적 특성과 행동 방식이 제각각이다”며 “현재 개발된 유전자 치료제에는 ‘야생형’(wild type) 그대로의 AAV가 유전자 전달체로 사용되고 있다”고 설명했다. 이어 “향후 5년 안에 이런 야생형 AAV 대신 생산과 세포 침투율 등을 개선한 재조합 AAV를 활용하는 유전자 치료제들이 주도하는 시대가 될 것이다”고 강조했다. 생명공학 및 합성생물학 기법으로 유전자 전달체의 구성요소를 개선하면 야생형 AAV 보다 더 효과적인 재조합 AAV를 만들 수 있다는 것이다.

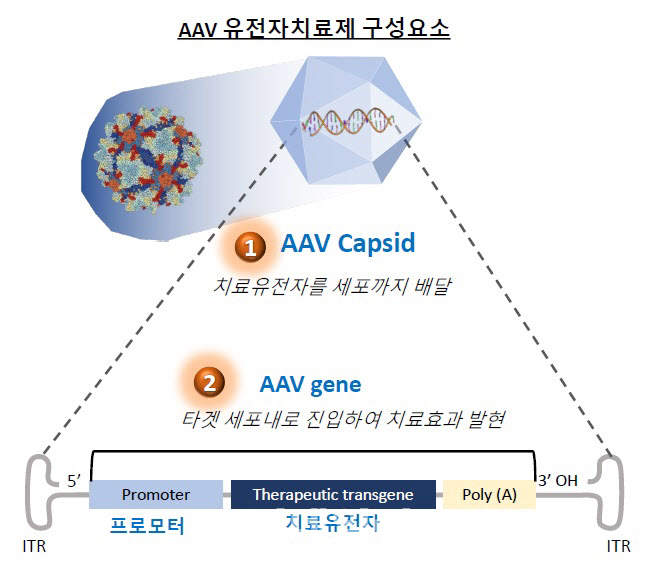

조 대표에 따르면 AAV는 ‘외피’(캡시드)와 ‘프로모터’(유전자의 시작부분 염기서열), ‘치료 유전자’ 등으로 구성된다. 치료 유전자 부위에는 ‘크리스퍼-캐스(CRISPR-CAS)9’ 등 유전자 교정 도구가 실리게 된다. AAV가 타깃 부위에 들어가면 외피가 벗겨진 다음, 프로모터를 통해 유전자가 활성화된다. 그런 다음 치료 유전자가 가동돼, 질병을 치료하는 단백질 등이 환자의 세포 내에서 생산하게 된다.

조 대표는 “AI 기반 캡시드 최적화 등 세부 기술을 확보했고 관련 정보를 라이브러리로 구축했다”며 “AAV 자체는 특허가 없는 물질이지만 우리가 가진 설계 기술에 대해 올 하반기까지 4~5건의 특허를 출원하려고 준비 중이다”고 말했다.

|

조 대표는 “일부 기업의 코로나19 백신에 활용된 AV는 제조 가격이 싸지만 독성이 비교적 크다. 백신의 부작용을 떠올리면 된다”며 “반면 AAV는 부작용은 없는 것은 아니지만, 다른 전달체보다 상대적으로 적다고 알려졌다. 대신 제조 가격이 비싸고, 탑재하는 페이로드(payload)의 수용성에도 제한이 있어서 생산하기 어렵다. 이런 생산 공정을 최적하는 것이 관건이다”고 말했다.

아바타테라퓨틱스에 따르면 회사는 기존의 복잡한 AAV 제조 공정을 절반 이하로 압축하는 기술을 보유하고 있다. 현재 관련 업계에서 사용되고 있는 AAV의 생산 수율(1L당 개체수가 10조~100조개)을 10배 가량 높이는 데 성공했다. 또 아바타테라퓨틱스는 현재 재조합 AAV를 활용해 ‘리소좀축적질환’(LSD), ‘유전성 난청’ 등과 같은 희귀질환 대상 유전자 치료제 후보물질을 발굴해 비임상을 진행하고 있다.

지난해에는 아바타테라퓨틱스가 54억원 규모 ‘차세대 AAV 생산 공정 개발’ 관련 보건복지부 과제의 주관연구기관으로 선정됐다. 여기에는 조성래 연세대 교수와 김대식 성균관대 교수 등 연구진이 참여한다. 회사가 주축이 된 공동 연구진은 오는 2026년까지 AAV 엔지니어링 플랫폼과 대량 생산을 위한 제반 기술, 분석법 등을 확립하는 것을 목표로 하고 있다.

조 대표는 “희귀질환 환자를 위한 현재의 가장 유망한 대안은 AAV계통의 유전자 치료제다”라며 “AAV 플랫폼 설계 및 생산 기술과 관련한 바이오벤처는 국내에는 아바타테라퓨틱스 등 약 2곳 정도이며, 세계적으로도 매우 손에 꼽는 수준이다”고 강조했다. 이어 “재조합 AAV 생성하는 기술플랫폼부터 신약 후보물질까지 우리가 가진 자원의 경쟁력을 입증하고 기술수출 등을 통해 성장을 이뤄 나가겠다”고 말했다.

![[포토] 안병훈 '버디 찬스를 만드는 정교한 컨트롤'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102600583t.jpg)

![[포토]장수연,목표 방향을 본다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102600333t.jpg)

![[포토]정수빈,컷 통과 기념 회식은 여기죠](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102500687t.jpg)

![[포토]뉴진스, '대세걸'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102501495t.jpg)

![[포토] 안테나숍 힙촌일기 오픈](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102501135t.jpg)

![[포토] 안병훈 '호쾌한 장타력으로 승부한다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102500202t.jpg)

![[수정본] 쇠백로의 아침식사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102500842t.jpg)

![[포토] 영등포고가차도 48년만에 퇴장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102500769t.jpg)

![[포토]김소이,그린 중앙을 향하여](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102400637t.jpg)

!["'亞 대표' 현대차·토요타, 모터스포츠 열정으로 만나…재미 알릴 것"[현장]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102700219t.jpg)

![[포토]서연정,핀 앞에 떨어져라](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102600607t.jpg)

!['불닭'보다 난리라는 이 라면…농심 '비장의 한 수' 통할까 [먹어보고서]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102700090b.jpg)