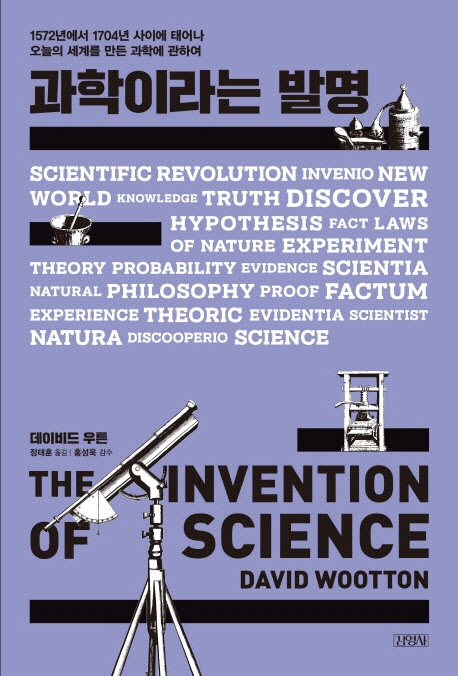

역사학자인 저자는 ‘과학 혁명은 없다’는 주장에 반기를 든다. 덴마크 귀족 튀코 브라헤가 1572년 관측한 신성은 ‘우주는 불변하고, 달 아래와 너머의 세계는 각기 다른 운동 법칙이 적용된다’던 아리스토텔레스의 우주관을 깨뜨렸다. 저자는 “1572년 이래 세계는 지식의 본질과 인류의 역량을 변혁한 거대한 과학혁명에 휘말리고 있었다”며 “그것 없이는 산업혁명도, 우리가 의존하는 현대의 기술도 없었을 것”이라고 말한다. 이로부터 130년 정도가 흐른 1704년, 아이작 뉴턴이 ‘광학’을 출간했다. 이 시기 확립된 사실·실험·증거·이론·법칙 등 과학적 사고는 현재까지 이어지며 인류의 삶에 영향을 끼치고 있다. 저자는 이 두 시기 사이에 이전 과학과는 다른 근대 과학이 ‘발명’됐다고 본다.

작가는 특히 이 두 시기 사이의 과학적 ‘언어’에 집중한다. 흔히 ‘새로운 과학’이라고 하면 갈릴레이의 망원경, 보일의 공기펌프, 뉴턴의 프리즘 같은 물리적 도구를 떠올린다. 그래서 사실·실험·가설·이론·자연법칙·확률·증거 등 ‘지적 도구’의 새로움과 중요성은 과소평가된다. 하지만 그는 낱말에 불과해 보이는 이 지적도구들은 새로운 사고방식을 함축한, 인간의 정신적 능력을 변화시킨 중요 요소라고 강조한다.

|

![[포토] 조사 마친 윤석열 대통령](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501678t.jpg)

![[포토] 코스피, 코스닥 내림세...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501243t.jpg)

![[포토]'내란 우두머리 피의자' 윤석열 대통령 공수처로 이동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501058t.jpg)

![[포토] 네스프레소 2025 캠페인 론칭 토크쇼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501014t.jpg)

![[포토] '와일드무어' 미디어 행사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501005t.jpg)

![[포토]공수처 차고로 들어가는 윤 대통령 차량](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500861t.jpg)

![[포토]사다리로 차벽 넘는 공수처](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500701t.jpg)

![[포토]공개된 팰리세이드 풀체인지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500422t.jpg)

![[포토]공공기관 채용정보박람회 개최…“신규채용 2만4000명 추진”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400899t.jpg)

![[포토] 설 명절 자금 방출](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400672t.jpg)

![[포토]박현경,백여 명의 팬들과 즐거운 출정식 개최](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011200149h.jpg)

![[속보] 뉴욕증시, 예상치 밑돈 CPI·호실적에 급등](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011600047h.jpg)