|

14일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 최근 연준에 대한 비판에 제 목소리를 내고 있는 애크먼 퍼싱스퀘어 캐피탈 창업주 겸 최고경영자(CEO)는 자신의 트위터에 올린 트윗에서 이 같이 주장하면서 “연준이 장기 물가 안정 목표를 달성하려면 깊고도 일자리를 파괴하는 경기 침체가 수반될 수밖에 없다”고 말했다.

이날 연준은 올해 마지막 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 정책금리를 50bp 올린 4.25~4.50%로 결정했다. 네 차례 연속 75p 인상에 이은 빅스텝으로, 올 들어서만 4.25%포인트 금리를 인상해 1980년 이후 42년 만에 가장 강력한 긴축정책을 폈다.

애크먼 CEO는 “설령 물가가 2% 목표치로 돌아간다 해도 거기서 오랫동안 안정적으로 유지될 수도 없다”면서 “그런 점에서 물가 목표치를 3%로 높이는 것이 장기적으로 경제와 일자리 성장세를 강하게 하는데 더 나은 전략이 될 것”이라고 조언했다.

그는 “이 대목에서 우리는 인플레이션이 앞으로 과거 역사적인 수치보다 구조적으로 더 높은 수준에 머물러 있을 것으로 본다”고 했다. 이어 “연준이 인플레이션을 지속적으로 목표치인 2% 수준으로 낮출 수 있을 것으로 믿지 않는다”고 하면서 “우리는 궁극적으로 더 높은 수준의 인플레이션을 받아 들여야할 것“이라고 했다. 이는 지정학적 위험과 임금 상승, 공급망 혼란으로 인해 기업들이 생산을 아웃소싱하는 것을 꺼리게 만든 결과라고 말했다.

애크먼 CEO는 “훨씬 더 많은 기업들이 (생산을 해외에 아웃소싱하기 보다는) 자국 또는 자국에 가까운 지역에서 생산할 것으로 믿는다”며 “이는 필연적으로 제품 가격을 높여 물가 상승을 이끌 것”이라고 내다봤다. 이어 “그 외에도 인플레이션이 구조적으로 지속될 이유는 더 많다”고 했다.

![[포토] 김도영 격려하는 이범호 KIA 감독](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102300256t.jpg)

![[포토]트리플에스 VV 곽연지, 어흥](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102300183t.jpg)

![[포토]의사단체 2곳 ‘여야의정’협의체 첫 참여 결정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102301092t.jpg)

![[포토]일본인 간수에 전한 안중근의 '독립' 유묵](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102301074t.jpg)

![[포토] 장유빈과 김주형 '동갑내기 빅뱅'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102300128t.jpg)

![[포토]'브이'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102300941t.jpg)

![[포토] 쌀쌀한 날씨 속 캠퍼스](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102300908t.jpg)

![[포토] 외국인 대학생들과 대화하는 김문수 장관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102300743t.jpg)

![[포토]서울 경부선·경원선 68㎞ 전 구간 지하화 추진…사업비 26조원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102300703t.jpg)

![[포토]국정감사, '질의하는 백종헌 의원'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102300673t.jpg)

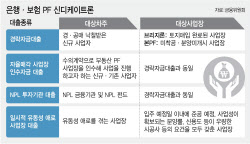

![[단독]은행·보험 신디케이트론 2호 이달 출시…부산 주택 유력](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102400437b.jpg)

!['황제주 등극' 고려아연, 110만원도 뚫었다[특징주]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24102400608b.jpg)